令和7年度の労災保険率、特別加入制度について

2025.03.28

最新の労務関連情報

今回の内容は労災保険率と特別加入制度についてです。

■ 労災保険率について

令和7年度の労災保険率は令和6年度と同率です。

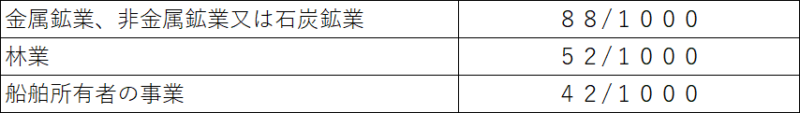

労災保険率とは、労災保険料を計算する際に使用する割合のことで、事業の種類ごとに細かく決められており、一番高い率は88/1000(金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業)、

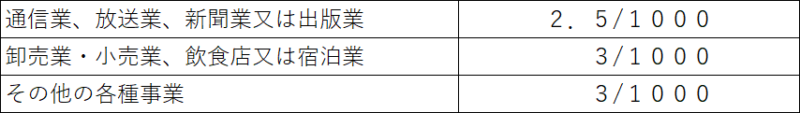

一番低い率は2.5/1000(通信業、放送業、新聞業又は出版業)となっています。

【労災保険率が高い業種】

【労災保険率が低い業種】

労災事故が起こりやすい危険な業種ほど高く、危険が少ない安全な業種には低い労災保険率が設定されていることがわかります。

この労災保険率は業種ごとの過去3年間の保険給付等に基づき、原則3年ごとに改定されます。直近では令和6年に改定が行われたため、次回は令和9年に改定されます。

■特別加入制度について

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」で、名称の通り、労働者の仕事中や通勤途中の負傷等に適用される保険です。

そのため、本来代表取締役や個人事業の事業主などのような使用者においては労災保険の対象とならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはできません。

しかし、使用者の方が雇用されている労働者と同じ業務を行い、就労するケースが実態として多くある中で、労働者のみ労災保険法が適用され使用者が業務中や通勤途中に負傷等をしても補償される保険制度がないことは不合理であることにかんがみ、一定の要件のもとに使用者であっても労災保険に特別に加入することを認めた制度が労災保険の特別加入になります。

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

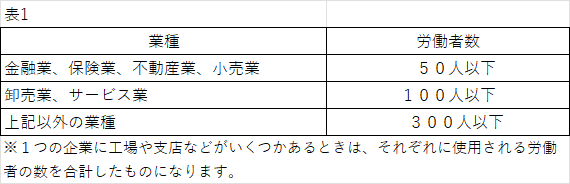

①中小事業主等の特別加入

一定の労働者数以下の事業所(表1)において労働者と同じ業務を行い、就労する事業主等が特別加入できます。

②一人親方等の特別加入

労働者を使用しないで指定の12種類のいずれかの事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます。)が特別加入できます。 ※労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、 一人親方等として特別加入することができます。

(例)個人タクシー業者、大工、林業、フリーランスで仕事をしている人など

③特定作業従事者の特別加入

指定の9種類の業務に従事している方は特定作業従事者として特別加入できます。

(例)アニメーション制作作業従事者、ITフリーランス、特定農作業従事者など

④海外派遣者の特別加入

労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこで就労する労働者が給付の対象となる制度ですから、海外の事業場で就労する方は対象とならず、転勤などで海外の事業場に派遣された場合についても、通常、派遣先の国の災害補償制度の対象となります。しかしながら、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外派遣者についても労災保険の給付が受けられる制度です。

特別加入するためには労働保険事務組合や特別加入団体に事務委託をする必要がありますが、社会保険労務士法人おぎ堂事務所は、労働保険事務組合と特別加入団体を併設している事務所であり、様々な業種の事業主様に特別加入いただくことが可能です。

本記事をご覧になり、特別加入制度についてご検討中もしくはご関心をお持ちの事業主様がおられましたら、ぜひ弊所までお問い合わせください。

【引用】

・事業主の皆様へ 令和7年度の労災保険率等について ~令和6年度と同率です~

(https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf)

・労災保険 特別加入制度のしおり <中小事業主用>

( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf)

・労災保険 特別加入制度のしおり <一人親方その他の自営業者用>

( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf)

・労災保険 特別加入制度のしおり <特定作業従事者用>

( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8.pdf )

・労災保険 特別加入制度のしおり <海外派遣者用>

( https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf )