ハラスメント防止・女性活躍推進に関する法改正のポイント(2026年施行)

2025.07.04

法改正情報

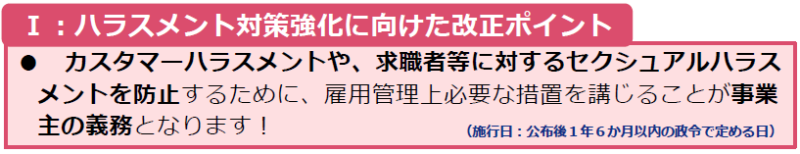

令和7年6月11日に公布された改正法により、企業に求められるハラスメント防止措置および女性活躍推進に関する対応がこれまで以上に強化されることとなりました。

本改正では、カスタマーハラスメントや就職活動中の求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの防止措置が新たに義務化されるほか、従業員規模に応じた情報公表義務の対象拡大、プラチナえるぼし認定制度の見直しも行われています。

本記事では、改正内容の要点をご紹介いたします。

本改正により、カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の法的義務として位置づけられました。これにより、従来の社内ハラスメント対策に加え、取引先や顧客など対外的な対応体制の整備も含めた雇用管理が求められることになります。

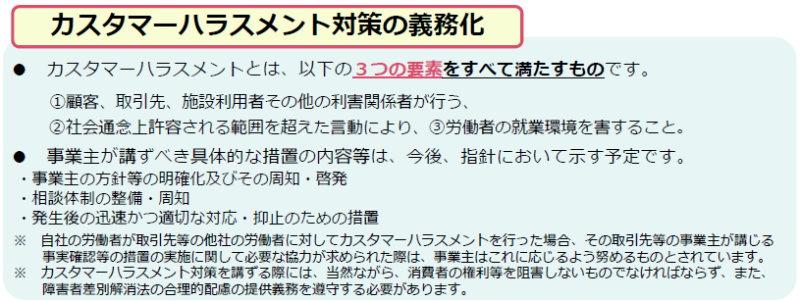

カスタマーハラスメントは、顧客や取引先による不当な言動が労働者の就業環境に深刻な影響を及ぼす問題として、近年、社会的な関心が高まってきました。

今回の改正では、その定義が法律上明文化され、事業主が防止措置を講ずることが明確に義務付けられています。

下記の3つの要素をすべて満たすものがカスタマーハラスメントとなります。

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

② 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③ 労働者の就業環境を害すること。

今後は、就業規則等への対応方針の明記、相談体制の整備、教育の実施など、組織としての一貫した体制整備が求められることになります。具体的な措置は今後公表される指針に沿って整備する必要があります。

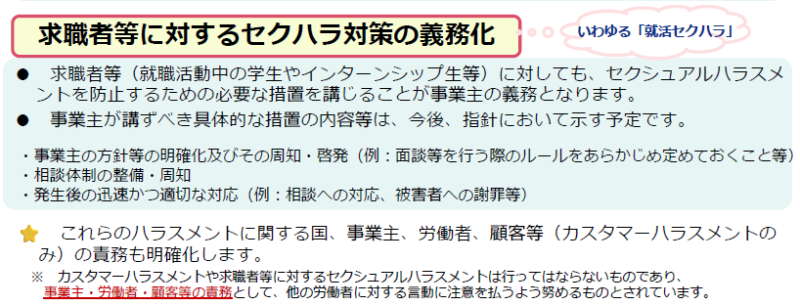

いわゆる『就活セクハラ』は、立場の弱い求職者が被害を受けやすいにもかかわらず、従来、法的には明確な対応義務がなかった分野です。

本改正により、事業主に対し求職者等へのセクシャルハラスメント防止措置が義務化され、企業側の責任が明確になりました。企業の採用活動においては、面談や面接の際の対応ルールの整備や、相談対応体制の構築と運用など、採用過程全体を通じたハラスメント防止の視点が不可欠となります。

なお、事業主が講ずべき具体的な措置としては、以下が指示されています。

① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)

② 相談体制の整備・周知

③ 発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

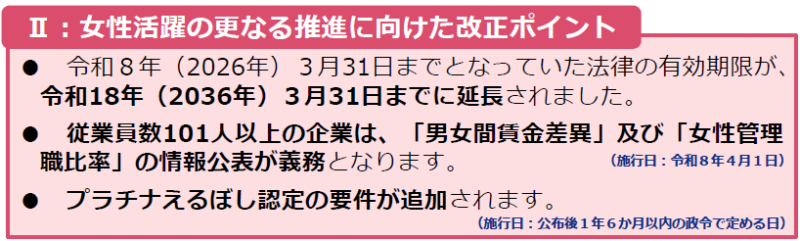

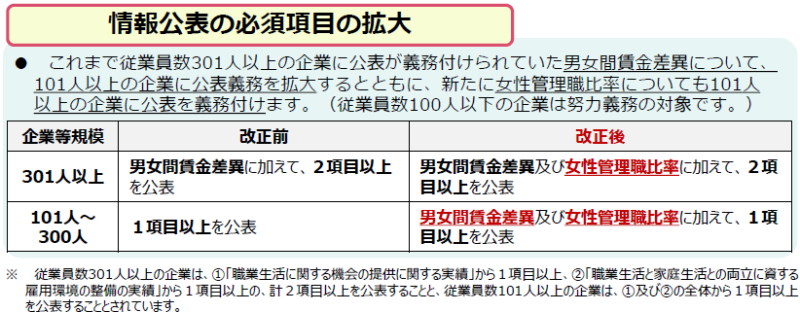

従来は従業員301人以上の企業に限られていた男女間賃金差異の公表義務が、従業員101人以上の企業にも拡大されました。さらに、女性管理職比率もあわせて開示が求められるなど、企業の実態を客観的に示すことが制度上求められています。自社の雇用環境を数値として可視化することが義務となるため、データ収集・分析・定期的な更新に対応できる体制を整備しておく必要があります。

具体的には、企業規模に応じて次のように公表が求められます。

① 企業規模301人以上

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表

② 企業規模101人~300人

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

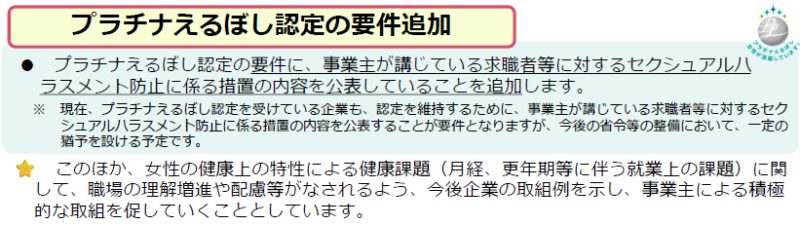

女性活躍推進に関する認定制度の中でも、最上位に位置付けられるプラチナえるぼし認定においても、実質的な取組が評価される方向性が強まっています。

今回の改正では、新たな要件として、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止措置の内容の公表が求められることとなり、既に認定済の企業も認定維持のために対応が必要となります。単に制度を整備するだけでなく、内容を社会に対して発信・説明する責任が加わった点は、企業の透明性確保という観点でも重要です。

今回の法改正は、すべての企業にとって、雇用管理上の基本的な義務が見直される重要な内容となります。施行日については公布後1年6か月以内の政令で定められる予定ですが、実務上の準備は早期に進めておくことが望まれます。

今後示される指針や省令の内容を注視しつつ、組織としての制度整備や運用体制の見直しに取り組んでいくことが求められます。

【引用】

「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内」(厚生労働省)